Seit drei Jahrzehnten gibt es urbane Bauwagenplätze in Deutschland. Das Phänomen ist allein schon aufgrund der Kontinuität bemerkenswert, denn obwohl das dauerhafte Wohnen im Bauwagen von Staat und Justiz als illegal angesehen wird, scheint die Anzahl der Plätze und ihrer Bewohner*innen insgesamt konstant zu bleiben. Zwar variiert der Umgang der Lokalpolitik mit Bauwagenplätzen, aber in dem Ziel des konsequenten Unterbindens von neuen Plätzen besteht politische Einigkeit (vgl. Lutz 2015: 45-49). Das zeigt sowohl die grundsätzliche Anerkennung der Attraktivität des Wagenlebens, als auch den emanzipatorischen Kern dieser Wohnform.

Seit drei Jahrzehnten gibt es urbane Bauwagenplätze in Deutschland. Das Phänomen ist allein schon aufgrund der Kontinuität bemerkenswert, denn obwohl das dauerhafte Wohnen im Bauwagen von Staat und Justiz als illegal angesehen wird, scheint die Anzahl der Plätze und ihrer Bewohner*innen insgesamt konstant zu bleiben. Zwar variiert der Umgang der Lokalpolitik mit Bauwagenplätzen, aber in dem Ziel des konsequenten Unterbindens von neuen Plätzen besteht politische Einigkeit (vgl. Lutz 2015: 45-49). Das zeigt sowohl die grundsätzliche Anerkennung der Attraktivität des Wagenlebens, als auch den emanzipatorischen Kern dieser Wohnform.

Durch ihre selbstständige Aneignung und Entwicklung von Brachflächen können Bauwagenplätze als Beispiele für eine anarchistische Stadtentwicklung gesehen werden.

Wagenplätze verwirklichen viele der gegenwärtig proklamierten, stadtplanerischen Leitbilder, wie: Nachhaltigkeit, Funktionsmischung, Partizipation sowie eine heterogene soziale Bewohnerschaft. Sie spielen damit eine gesellschaftliche Vorreiterrolle. Dank ihrer Do-It-Yourself- und Recycling-Architektur sind Bauwägen extrem ressourcenschonend. Das ermöglicht ein kostengünstiges und umweltfreundliches Wohnen. Die Wägen können in Eigenleistung, an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Gleichzeitig ist ihre Anordnung flexibel im Raum veränderbar. Anders als bei immobilen Baukörpern, ist die Gestaltungsmöglichkeit nicht an dem Eigentumsrechten von Grund und Boden gebunden. So kann der Platz auf die individuellen und kollektiven Bedürfnissen der Bauwägler*innen zugeschnitten werden. Das Verhältnis zwischen Privatsphäre und Gemeinschaft, Nähe und Distanz kann sich dynamisch den jeweiligen Wohn-Bedürfnissen anpassen. Das Areal der Bauwagenplätze wird von den Bewohner*innen in Form der Allmendé gemeinsam entwickelt. Toiletten, Küchen oder Veranstaltungsorte werden meist, als gemeinschaftliche Einrichtungen genutzt. Auf Wagenplätzen gibt es üblicherweise dezentrale, autonome Lösungen für die Infrastruktur, wie beispielsweise Strom über Solarpanels, Kompost-Toiletten oder Holzöfen. Neben der ökologischen Nachhaltigkeit reduziert es das Abhängigkeitsverhältnis, gegenüber der zentralisierten Infrastruktur von privaten und kommunalen Versorgern (vgl. Lutz 2008: 44-56).

An Wagenplätzen lässt sich der enge Zusammenhang, zwischen Raumnutzungsmöglichkeiten und Lebens- bzw. Gesellschaftsentwürfen illustrieren. Die Merkmale der sozialen Inklusion, des Konsumverzichts, der größeren Zeitsouveränität, sowie der kollektiven Organisation, sind strukturell in der Wohnform angelegt. Die individuell gewonnene Autonomie der Bewohnenden, wird oft mit der weiteren Nachbarschaft geteilt, was sich etwa in der Bereitstellung von kulturellen Angeboten oder Gästewohnraum äußert. Die Tatsache das Wagenplätze dennoch kein Quell der Inspiration für die institutionelle Stadtplanung sind, belegt die verborgenen Programme denen die Planung unterliegt…

Herrschaft durch planen

…denn die Stadt- und Raumplanung ist ein Instrument der Herrschaftsausübung. Sie erlangt ihre Macht durch die Befähigung zur Gestaltung von Räumen. In dem die Verteilung von Menschen, Bauwerken und Natur im Raum reguliert wird, wird versucht die sozialen Verhältnisse und Praktiken zu steuern. Welche Lebensverhältnisse dabei als wünschenswert gelten, hängt von den jeweiligen Zielen der am Planungsprozess (und somit der Herrschaftsausübung) beteiligten Akteur*innen ab (Mattissek/Prossek 2014: 198-209).

…denn die Stadt- und Raumplanung ist ein Instrument der Herrschaftsausübung. Sie erlangt ihre Macht durch die Befähigung zur Gestaltung von Räumen. In dem die Verteilung von Menschen, Bauwerken und Natur im Raum reguliert wird, wird versucht die sozialen Verhältnisse und Praktiken zu steuern. Welche Lebensverhältnisse dabei als wünschenswert gelten, hängt von den jeweiligen Zielen der am Planungsprozess (und somit der Herrschaftsausübung) beteiligten Akteur*innen ab (Mattissek/Prossek 2014: 198-209).

Die Vorformen der Stadtplanung finden sich in den Entwürfen absolutistischer Herrscher*innen, welche ihre von Gott gegebene Macht durch die Gestaltung der Straßenverläufe und Monumentalbauten zu beweisen versuchten. Vollends institutionalisiert wurde die Stadtentwicklung jedoch erst in der Industrialisierung. Der schnell wachsende Bedarf an Arbeitskräften und das Entstehen einer kapitalistischen Immobilienwirtschaft pferchte die Arbeiter*innen in immer menschenunwürdigere Wohnkasernen ein. Die Gefahr welche durch unkontrollierbare Brände, Seuchen und aufständische Milieus ausging, bedrohte nicht nur die Produktion, sondern auch die Gesundheit der Bourgeoisie und erforderte eine staatliche Regulation. Seitdem ist die Stadtplanung einem Synonym dafür das, dass Soziale eines ordnenden Staates bedarf, um nicht in Chaos und Agonie zu enden.

Vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts, war die Stadtplanung von der Idee eines großräumlichen Ausgleichs, der Angleichung von Lebensverhältnissen und der Steigerung der Wohnqualität geprägt. So sollte die Mittelschicht wachsen. Der paternalistische Sozialstaat versuchte damit den politischen Status Quo zu sichern. Zu diesem Zweck wurden die Prinzipien des Fordismus auf die Stadt übertragen. Ziel war es die Städte neu zu strukturieren und funktional nach Wohnen, Erholung, Konsum und Arbeit zu trennen. Die seriell hergestellten „Wohnmaschinen“ der Großsiedlungen waren Ausdruck der Bemühungen soziale Homogenität und Konformität herzustellen. Während die Plattenbauten schnell an Popularität verloren, symbolisieren die Ein-Familienhäuschen bis heute das private, entpolitisierte Glück. Der Massenkonsum und die Motorisierung der Privathaushalte ermöglichten die Suburbanisierung. Spätestens damit wurde die Stadtentwicklung auch als Instrument der Wirtschaftsförderung begriffen. Große private und staatliche Investitionen flossen in die Vororte und den Ausbau der Auto-Verkehrsinfrastruktur.

In Folge blieben innerstädtische Armuts- und Leerstandsgebiete zurück. Die geplante Kahlschlagsanierung ganzer Viertel wurde als Zerstörung des eigenen Lebensraum erkannt und mit vielfältigen Widerstand begegnet. Zugleich setzte ein Prozess der Restrukturierung des Kapitalismus ein. Industrielle Arbeitsplätze wurden zunehmend in die Niedriglohnländer verlagert. Es bildete sich ein, sowohl netzwerkförmiges, konkurrierendes, als auch hierarchisiertes weltweites Städtesystem. Großstädte konnten zu Global Cities aufsteigen und fortan als Steuerungszentren für die globalisierte Wirtschaft dienen. Das Modell des Markt wurde zum zentralen Organisationsprinzip der Gesellschaft gemacht und Städte wie Unternehmen nach Rentabilitäts-Überlegungen geführt. Die an der Herrschaft Beteiligten versuchen mit Deregulierungen, Subventionen und Privatisierungen für einen möglichst reibungslosen Fluss von Informationen, Finanzen, Waren und Arbeitskräften in den Städten zu sorgen. Es steht nicht mehr der soziale Ausgleich im Vordergrund, sondern die erfolgreiche Ansiedlung von Investoren, Unternehmen und potenten Bevölkerungsgruppen. Denn der Bedeutungszuwachs des produktionsorientierten Dienstleistungssektors ließ eine neue urbanen Elite entstehen, welche auf dem internationalen Arbeitsmarkt agiert. „In dieser neuen Arbeitsgesellschaft verflüssigt sich die traditionelle Trennung von Arbeiten, Wohnen und Freizeit“ (Häußermann 2012). Innerstädtische Altbauquartiere erlebten ein Comeback. Seither strömt die gehobene Mittelschicht zurück und verdrängt sukzessive die dortige Wohnbevölkerung (Gentrifizierung). Doch nicht nur die Luxusquartiere dehnen sich aus, auch die Anzahl der schlecht bezahlten Tätigkeiten nimmt zu. Die Trennung von Arm und Reich prägt zunehmend die Struktur der Städte (Soziale Segregation). Neben der Restrukturierung des Kapitalismus lassen sich zahlreiche demographische und kulturelle Veränderungen beobachten, welche die Nachfrage nach Raum in der Stadt ebenfalls radikal beeinflussen, dazu gehören u.a. veränderte Rollenbilder, Individualisierungsprozesse und Migrationsbewegungen (Häußermann 2012, Zehner 2001: 129-136).

In Folge blieben innerstädtische Armuts- und Leerstandsgebiete zurück. Die geplante Kahlschlagsanierung ganzer Viertel wurde als Zerstörung des eigenen Lebensraum erkannt und mit vielfältigen Widerstand begegnet. Zugleich setzte ein Prozess der Restrukturierung des Kapitalismus ein. Industrielle Arbeitsplätze wurden zunehmend in die Niedriglohnländer verlagert. Es bildete sich ein, sowohl netzwerkförmiges, konkurrierendes, als auch hierarchisiertes weltweites Städtesystem. Großstädte konnten zu Global Cities aufsteigen und fortan als Steuerungszentren für die globalisierte Wirtschaft dienen. Das Modell des Markt wurde zum zentralen Organisationsprinzip der Gesellschaft gemacht und Städte wie Unternehmen nach Rentabilitäts-Überlegungen geführt. Die an der Herrschaft Beteiligten versuchen mit Deregulierungen, Subventionen und Privatisierungen für einen möglichst reibungslosen Fluss von Informationen, Finanzen, Waren und Arbeitskräften in den Städten zu sorgen. Es steht nicht mehr der soziale Ausgleich im Vordergrund, sondern die erfolgreiche Ansiedlung von Investoren, Unternehmen und potenten Bevölkerungsgruppen. Denn der Bedeutungszuwachs des produktionsorientierten Dienstleistungssektors ließ eine neue urbanen Elite entstehen, welche auf dem internationalen Arbeitsmarkt agiert. „In dieser neuen Arbeitsgesellschaft verflüssigt sich die traditionelle Trennung von Arbeiten, Wohnen und Freizeit“ (Häußermann 2012). Innerstädtische Altbauquartiere erlebten ein Comeback. Seither strömt die gehobene Mittelschicht zurück und verdrängt sukzessive die dortige Wohnbevölkerung (Gentrifizierung). Doch nicht nur die Luxusquartiere dehnen sich aus, auch die Anzahl der schlecht bezahlten Tätigkeiten nimmt zu. Die Trennung von Arm und Reich prägt zunehmend die Struktur der Städte (Soziale Segregation). Neben der Restrukturierung des Kapitalismus lassen sich zahlreiche demographische und kulturelle Veränderungen beobachten, welche die Nachfrage nach Raum in der Stadt ebenfalls radikal beeinflussen, dazu gehören u.a. veränderte Rollenbilder, Individualisierungsprozesse und Migrationsbewegungen (Häußermann 2012, Zehner 2001: 129-136).

Die fordistisch-geprägte Stadtplanung konnte sich auf die rasant verändernden Marktanforderungen nicht schnell genug einstellen. Der technokratische Glaube des Staates, an die Planbarkeit des Sozialen, geriet in einer Legetimationskrise.

Um die Rolle der Stadt im Kapitalismus als Ort und Ressource der Produktion weiterhin sicherstellen zu können, musste sich die Stadtplanung anpassen. Als Reaktion auf den Wandel operiert die Herrschaftsausübung zunehmend im Modus der Urban Governance. Das ermöglicht Kapitalinteressen dynamischer in dem Prozess einzuspeisen, schlanke, kostengünstige Verwaltungsstrukturen aufzubauen und eine höhere Legitimität der Planungen zu erreichen. In diesem Herrschaftsmodus steht nicht mehr die autoritäre Machtausübung von staatlichen Institutionen im Vordergrund, sondern die Fähigkeit mittels Kooperationen, Freiwilligkeit und Selbststeuerung bei den Akteur*innen zu erzeugen. Die Urban Governance gibt keine starren Lösungen mehr vor, sondern aktiviert ausgesuchte Netzwerke der Zivilgesellschaft und der privaten Wirtschaft, um an der Erstellung von Lösungswegen (beispielsweise für die Entwicklung von Neubaugebieten, Sanierungen von Stadtteilen oder Großprojekten) mitzuwirken (Koch 2010: 71-74 und 81ff, Fassmann 2009:159-165).

Zur sozialen Befriedung wird Bürger*innen in Möglichkeit zur Partizipation an der Stadtplanung gewährt. Im Gegenzug akzeptieren, legitimieren und stabilisieren sie die Planungsverfahren. Die Aktivierung der Zivilgesellschaft verlagert die Verantwortlichkeit, von der Politik und Verwaltung, hin zu den Bewohner*innen selbst. An ihrem Selbstmanagement liegt es jetzt, inwieweit sie ihre Belange im Verfahren durchsetzen können. Scheitern geschieht auf eigener Verantwortung. Vor allem privilegierte Bevölkerungsgruppen, mit freien Ressourcen und Netzwerken können die Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Die Integration von weniger privilegierten, sozialen Gruppen in den Planungsprozess wird als eine Aufgabe von Sozialer Arbeit angesehen. Die strukturellen Macht-Asymmetrien der Planungen bleiben verschleiert. Die Stadtplanung wandelt sich so in einem Manager von Demokratie. Als „Herr“ des Verfahrens, bleiben grundsätzliche Fragestellungen und die vorgegebenen Hierarchien allerdings von der Mitgestaltung ausgenommen. So kann meist nur an dem „wie“ der Planung partizipiert werden und nicht über das „ob überhaupt“ und „wo“. Mit der Festlegung von nicht verhandelbaren Sachzwängen und Zuständigkeiten wird das „Nadelöhr der politisch zu Verfügung gestellten Artikulationsräume“ weiter eingeschränkt (vgl. Keim 2014: 184, Mattissek/Prossek 2014: 198-209).

Zur sozialen Befriedung wird Bürger*innen in Möglichkeit zur Partizipation an der Stadtplanung gewährt. Im Gegenzug akzeptieren, legitimieren und stabilisieren sie die Planungsverfahren. Die Aktivierung der Zivilgesellschaft verlagert die Verantwortlichkeit, von der Politik und Verwaltung, hin zu den Bewohner*innen selbst. An ihrem Selbstmanagement liegt es jetzt, inwieweit sie ihre Belange im Verfahren durchsetzen können. Scheitern geschieht auf eigener Verantwortung. Vor allem privilegierte Bevölkerungsgruppen, mit freien Ressourcen und Netzwerken können die Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Die Integration von weniger privilegierten, sozialen Gruppen in den Planungsprozess wird als eine Aufgabe von Sozialer Arbeit angesehen. Die strukturellen Macht-Asymmetrien der Planungen bleiben verschleiert. Die Stadtplanung wandelt sich so in einem Manager von Demokratie. Als „Herr“ des Verfahrens, bleiben grundsätzliche Fragestellungen und die vorgegebenen Hierarchien allerdings von der Mitgestaltung ausgenommen. So kann meist nur an dem „wie“ der Planung partizipiert werden und nicht über das „ob überhaupt“ und „wo“. Mit der Festlegung von nicht verhandelbaren Sachzwängen und Zuständigkeiten wird das „Nadelöhr der politisch zu Verfügung gestellten Artikulationsräume“ weiter eingeschränkt (vgl. Keim 2014: 184, Mattissek/Prossek 2014: 198-209).

Die Beteiligungsverfahren erwecken die Illusion, dass alle räumlichen Konflikte im demokratischen Verfahren einvernehmlich ausgehandelt werden könnten. „Umgekehrt wird das, was nicht als verhandlungsfähig angesehen wird, als gesellschaftlich unbedeutend deklariert, bleibt dem Denk- und Sagbaren entzogen und wird notfalls kriminalisiert.“ (Keim 2014: 186).

Mit dieser Diskurs-Strategie werden besonders irreguläre Wohnformen, wie Wagenplätze, bekämpft. Innerhalb des Herrschaftssystem der repräsentativen Demokratie, erhebt die Stadtplanung den Anspruch die verschiedenen Rauminteressen im Sinne einer Gemeinwohlorientierung abzuwägen. Doch welche Akteur*innen das Gemeinwohl definieren und von welchen Zielen und Normen sie dabei geleitet werden bleibt vage. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass im Prozess der Neoliberalisierung zunehmend Wirtschaftsinteressen mit dem Gemeinwohl gleichgesetzt werden. Die Anwendung des Mehrheitsprinzips verwehrt Minoritäten, wie Wagenplätzen, den Lebensraum oder verdrängt sie in periphere Lagen. Wenn aber alternative Lebensstile und Gesellschafts-Konzepte keinen Ort finden, bleiben sie unsichtbar und undenkbar. Die Konsequenz zeigt sich in der schwer erträglichen Homogenisierung der Innenstädte. Um gegen die zwangsläufig entstehende Beliebigkeit der kapitalistischen Stadt anzugehen, wird mit Marketing-Maßnahmen versucht, eine sowohl einzigartige, als auch markt- und konsumgerechte Identität zu inszenieren. Ein Unterfangen, welches zwangsläufig ins Leere führt.

Die sozialen Kämpfe um die Bauwagenplätze sind immer auch ein Kampf um das Recht auf Stadt. Der von Henri Lefebvre geprägte Begriff lässt sich, nach Holm (2011: 89f), als das Recht auf Zentralität, das Recht auf Differenz und das Recht auf Utopie zusammenfassen. Gemeint ist der unbeschränkte Zugang zu den zentralen Ressourcen der Stadt, die Anerkennung der sozialen Heterogenität (mitsamt ihrer inhärenten Konflikte), sowie die kollektive Gestaltbarkeit der Stadt. Die praktische Auseinandersetzungen um Wagenplätze, beschränkt sich daher nicht auf das Einfordern ihres Existenzrechtes, als schützenswertes Nischenbedürfniss (innerhalb eines hierarchisch-kapitalistischen Stadtsystems) – Ihr utopisches Potenzial liegt tiefer! Wagenplätze geben als Mikrokosmen einen Vorahnung davon, wie die Stadt organisiert sein könnte, wenn das Recht auf Stadt bereits erstritten wäre. Sie beweisen, dass es keiner Planung von Oben bedarf, um lebenswerte Quartiere zu entwickeln und untergraben so die institutionelle Stadtplanung der Herrschenden.

Die sozialen Kämpfe um die Bauwagenplätze sind immer auch ein Kampf um das Recht auf Stadt. Der von Henri Lefebvre geprägte Begriff lässt sich, nach Holm (2011: 89f), als das Recht auf Zentralität, das Recht auf Differenz und das Recht auf Utopie zusammenfassen. Gemeint ist der unbeschränkte Zugang zu den zentralen Ressourcen der Stadt, die Anerkennung der sozialen Heterogenität (mitsamt ihrer inhärenten Konflikte), sowie die kollektive Gestaltbarkeit der Stadt. Die praktische Auseinandersetzungen um Wagenplätze, beschränkt sich daher nicht auf das Einfordern ihres Existenzrechtes, als schützenswertes Nischenbedürfniss (innerhalb eines hierarchisch-kapitalistischen Stadtsystems) – Ihr utopisches Potenzial liegt tiefer! Wagenplätze geben als Mikrokosmen einen Vorahnung davon, wie die Stadt organisiert sein könnte, wenn das Recht auf Stadt bereits erstritten wäre. Sie beweisen, dass es keiner Planung von Oben bedarf, um lebenswerte Quartiere zu entwickeln und untergraben so die institutionelle Stadtplanung der Herrschenden.

Letztlich ist der Kampf um Wagenplätze breiter als die Plätze selbst, im Kern geht es um die Frage, wie eine Demokratisierung aller (Lebens-)Räume verwirklicht werden kann.

Quellen- und Literaturverzeichnis.

Häußermann, Hartmut – die fordistische Stadt. 2012. Verfügbar unter: http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138639/die-fordistische-stadt?p=all

Holm, Andrej – Recht auf die Stadt. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 8/2011, 89-97

Fassmann, Heinz [Hrsg.] – Stadtgeographie I. Allgemeine Stadtgeographie. 2. Aufl., Neubearb., 2009

Keim, Rolf – Das Paradigma der Beteiligung: Chance oder Vereinnahmung sozialer Bewegungen? In: Stadt und soziale Bewegungen, Gestring, Rune, Wehrheim [Hrsg.], 2014

Koch, Florian – Die europäische Stadt in Transformation Stadtplanung und Stadtentwicklungspolitik im postsozialistischen Warschau. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. 2010.

Lutz, Manuel – Raum der Differenz. Bedingungen der Verräumlichung unkonventioneller

und mobiler Wohnformen. Eine Untersuchung von Bauwagenplätzen in der Stadtentwicklung am Beispiel Freiburg im Breisgau. Diplomarbeit an der Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund, 2008.

Lutz, Manuel – Informelles Wohnen in Deutschland und den USA. Beitrag zur planerischen Bearbeitung irregulärer Wohnformen. In: RaumPlanung, 178 2/2015, 44-49.

Mattissek/Prossek – Regieren und Planen. In Lossau/Freytag/Lippuner [Hrsg.] Schlüsselbegegriffe der Kultur- und Sozialgeographie, 2014

Zehner, Klaus – Stadtgeographie. Gotha; Stuttgart, Klett-Perthes, 2001

In Folge

In Folge  Zur sozialen Befriedung wird Bürger*innen in Möglichkeit zur Partizipation an der Stadtplanung gewährt. Im Gegenzug akzeptieren, legitimieren und stabilisieren sie die Planungsverfahren. Die Aktivierung der Zivilgesellschaft verlagert die Verantwortlichkeit, von der Politik und Verwaltung, hin zu den Bewohner*innen selbst. An ihrem Selbstmanagement liegt es jetzt, inwieweit sie ihre Belange im Verfahren durchsetzen können. Scheitern geschieht auf eigener Verantwortung. Vor allem privilegierte Bevölkerungsgruppen, mit freien Ressourcen und Netzwerken können die Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Die Integration von weniger privilegierten, sozialen Gruppen in den Planungsprozess wird als eine Aufgabe von Sozialer Arbeit angesehen. Die strukturellen Macht-Asymmetrien der Planungen bleiben verschleiert. Die Stadtplanung wandelt sich so in einem Manager von Demokratie. Als „Herr“ des Verfahrens, bleiben grundsätzliche Fragestellungen und die vorgegebenen Hierarchien allerdings von der Mitgestaltung ausgenommen. So kann meist nur an dem „wie“ der Planung partizipiert werden und nicht über das „ob überhaupt“ und „wo“. Mit der Festlegung von nicht verhandelbaren Sachzwängen und Zuständigkeiten wird das „Nadelöhr der politisch zu Verfügung gestellten Artikulationsräume“ weiter eingeschränkt (vgl. Keim 2014: 184, Mattissek/Prossek 2014: 198-209).

Zur sozialen Befriedung wird Bürger*innen in Möglichkeit zur Partizipation an der Stadtplanung gewährt. Im Gegenzug akzeptieren, legitimieren und stabilisieren sie die Planungsverfahren. Die Aktivierung der Zivilgesellschaft verlagert die Verantwortlichkeit, von der Politik und Verwaltung, hin zu den Bewohner*innen selbst. An ihrem Selbstmanagement liegt es jetzt, inwieweit sie ihre Belange im Verfahren durchsetzen können. Scheitern geschieht auf eigener Verantwortung. Vor allem privilegierte Bevölkerungsgruppen, mit freien Ressourcen und Netzwerken können die Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Die Integration von weniger privilegierten, sozialen Gruppen in den Planungsprozess wird als eine Aufgabe von Sozialer Arbeit angesehen. Die strukturellen Macht-Asymmetrien der Planungen bleiben verschleiert. Die Stadtplanung wandelt sich so in einem Manager von Demokratie. Als „Herr“ des Verfahrens, bleiben grundsätzliche Fragestellungen und die vorgegebenen Hierarchien allerdings von der Mitgestaltung ausgenommen. So kann meist nur an dem „wie“ der Planung partizipiert werden und nicht über das „ob überhaupt“ und „wo“. Mit der Festlegung von nicht verhandelbaren Sachzwängen und Zuständigkeiten wird das „Nadelöhr der politisch zu Verfügung gestellten Artikulationsräume“ weiter eingeschränkt (vgl. Keim 2014: 184, Mattissek/Prossek 2014: 198-209).  Die sozialen Kämpfe um die Bauwagenplätze sind immer auch ein Kampf um das Recht auf Stadt. Der von Henri Lefebvre geprägte Begriff lässt sich, nach Holm (2011: 89f), als das Recht auf Zentralität, das Recht auf Differenz und das Recht auf Utopie zusammenfassen. Gemeint ist der unbeschränkte Zugang zu den zentralen Ressourcen der Stadt, die Anerkennung der sozialen Heterogenität (mitsamt ihrer inhärenten Konflikte), sowie die kollektive Gestaltbarkeit der Stadt. Die praktische Auseinandersetzungen um Wagenplätze, beschränkt sich daher nicht auf das Einfordern ihres Existenzrechtes, als schützenswertes Nischenbedürfniss (innerhalb eines hierarchisch-kapitalistischen Stadtsystems) – Ihr utopisches Potenzial liegt tiefer! Wagenplätze geben als Mikrokosmen einen Vorahnung davon, wie die Stadt organisiert sein könnte, wenn das Recht auf Stadt bereits erstritten wäre. Sie beweisen, dass es keiner Planung von Oben bedarf, um lebenswerte Quartiere zu entwickeln und untergraben so die institutionelle Stadtplanung der Herrschenden.

Die sozialen Kämpfe um die Bauwagenplätze sind immer auch ein Kampf um das Recht auf Stadt. Der von Henri Lefebvre geprägte Begriff lässt sich, nach Holm (2011: 89f), als das Recht auf Zentralität, das Recht auf Differenz und das Recht auf Utopie zusammenfassen. Gemeint ist der unbeschränkte Zugang zu den zentralen Ressourcen der Stadt, die Anerkennung der sozialen Heterogenität (mitsamt ihrer inhärenten Konflikte), sowie die kollektive Gestaltbarkeit der Stadt. Die praktische Auseinandersetzungen um Wagenplätze, beschränkt sich daher nicht auf das Einfordern ihres Existenzrechtes, als schützenswertes Nischenbedürfniss (innerhalb eines hierarchisch-kapitalistischen Stadtsystems) – Ihr utopisches Potenzial liegt tiefer! Wagenplätze geben als Mikrokosmen einen Vorahnung davon, wie die Stadt organisiert sein könnte, wenn das Recht auf Stadt bereits erstritten wäre. Sie beweisen, dass es keiner Planung von Oben bedarf, um lebenswerte Quartiere zu entwickeln und untergraben so die institutionelle Stadtplanung der Herrschenden.

Aktuell Leben 12.431 Geflüchtete in Köln. Sie sind in Hotels, umgenutzen Leerständen, oder Container-Lagern untergebracht. 3.700 geflüchtete Menschen leben in Turnhallen oder Leichtbauhallen. Das bedeutet ein Leben ohne Privatsphäre denn Abtrennungen zwischen den Betten gibt es nicht. Je nach Größe der Halle leben dort zwischen 50-350 Menschen.10 Eigene Verpflegungsmöglichkeiten bestehen nicht. Gegessen wird, was angeliefert wird. Das Hallenlicht brennt die ganze Nacht durch. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben wird so auf ein Minimum reduziert. Gegen die schlechte Unterbringung und sexuellen Übergriffen durch das Wachpersonal, demonstrierten im Februar Geflüchtete in Gremberg. 11

Aktuell Leben 12.431 Geflüchtete in Köln. Sie sind in Hotels, umgenutzen Leerständen, oder Container-Lagern untergebracht. 3.700 geflüchtete Menschen leben in Turnhallen oder Leichtbauhallen. Das bedeutet ein Leben ohne Privatsphäre denn Abtrennungen zwischen den Betten gibt es nicht. Je nach Größe der Halle leben dort zwischen 50-350 Menschen.10 Eigene Verpflegungsmöglichkeiten bestehen nicht. Gegessen wird, was angeliefert wird. Das Hallenlicht brennt die ganze Nacht durch. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben wird so auf ein Minimum reduziert. Gegen die schlechte Unterbringung und sexuellen Übergriffen durch das Wachpersonal, demonstrierten im Februar Geflüchtete in Gremberg. 11 Aus dem limitierten Flächenangebot der Stadt ergibt sich die Notwendig Prioritäten für die Bebauung aufzustellen. Hierbei sollte das Ziel einer demokratischen Stadt sein, Wohnraum zu schaffen der von Allen bezogen werden könnte, unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Stattdessen entstehen Wohnungen vorrangig im Luxus-Segment. Das ist Rational, denn für die Wohnungswirtschaft sind hier die größten Profite abzuschöpfen. Aktuell entstehen beispielsweise:

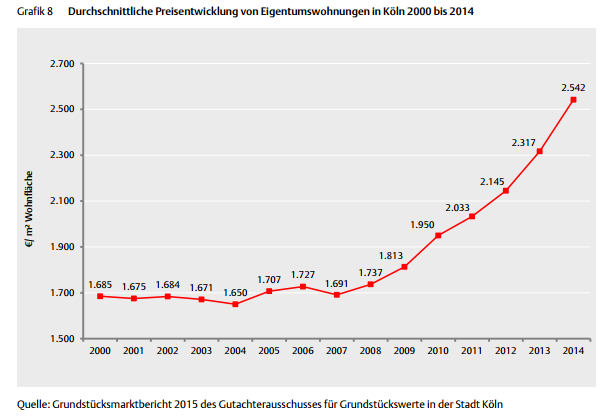

Aus dem limitierten Flächenangebot der Stadt ergibt sich die Notwendig Prioritäten für die Bebauung aufzustellen. Hierbei sollte das Ziel einer demokratischen Stadt sein, Wohnraum zu schaffen der von Allen bezogen werden könnte, unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Stattdessen entstehen Wohnungen vorrangig im Luxus-Segment. Das ist Rational, denn für die Wohnungswirtschaft sind hier die größten Profite abzuschöpfen. Aktuell entstehen beispielsweise:  Tausende suchen verzweifelt eine bezahlbare Wohnung in Köln. Zeitgleich entstehen überall neue Luxus-Siedlungen. Im „Gerling Quartier“ investiert die österreichische Immofinanz-Gruppe 400 Millionen Euro, um aus einem leerstehenden Bürokomplex, ein „Premium-Stadtquartier“ für Superreiche zu machen. Die Verkaufspreise der Eigentumswohnungen liegen zwischen 4.500€/m² und 16.000€/m². Das Penthouse wurde für 6 Millionen Euro verkauft. Im September wurde der erste Bauabschnitt mit 145 Eigentumswohnungen und 25.000qm² Büroflächen eröffnet, der Zweite soll bis Ende 2016 fertig gestellt werden. Damit illustriert das Quartier nicht nur die soziale Ungleichheit, sondern treibt sie voran. Denn für das umgebende Friesenviertel bedeutet das Quartier: steigende Mieten, vermehrte Kündigungen und abnehmende Konsummöglichkeiten für einkommensschwächere Menschen.

Tausende suchen verzweifelt eine bezahlbare Wohnung in Köln. Zeitgleich entstehen überall neue Luxus-Siedlungen. Im „Gerling Quartier“ investiert die österreichische Immofinanz-Gruppe 400 Millionen Euro, um aus einem leerstehenden Bürokomplex, ein „Premium-Stadtquartier“ für Superreiche zu machen. Die Verkaufspreise der Eigentumswohnungen liegen zwischen 4.500€/m² und 16.000€/m². Das Penthouse wurde für 6 Millionen Euro verkauft. Im September wurde der erste Bauabschnitt mit 145 Eigentumswohnungen und 25.000qm² Büroflächen eröffnet, der Zweite soll bis Ende 2016 fertig gestellt werden. Damit illustriert das Quartier nicht nur die soziale Ungleichheit, sondern treibt sie voran. Denn für das umgebende Friesenviertel bedeutet das Quartier: steigende Mieten, vermehrte Kündigungen und abnehmende Konsummöglichkeiten für einkommensschwächere Menschen.  Bereits Anfang der 70er verfolgte die Stadt Köln eine neoliberale Stadtentwicklungspolitik und ließ dem Gerling-Konzern nahezu freie Hand für der Umgestaltung des Stadtteils. Der Konzern verfolgte mit seiner Strategie drei Ziele:

Bereits Anfang der 70er verfolgte die Stadt Köln eine neoliberale Stadtentwicklungspolitik und ließ dem Gerling-Konzern nahezu freie Hand für der Umgestaltung des Stadtteils. Der Konzern verfolgte mit seiner Strategie drei Ziele: Der Nachkriegs-Neubau der Gerling Konzernzentrale sollte Macht und Reichtum ausdrücken. Als alter Wirtschafts-

Der Nachkriegs-Neubau der Gerling Konzernzentrale sollte Macht und Reichtum ausdrücken. Als alter Wirtschafts- Wenn von steigenden Mieten und Wohnungsnot die Rede ist, dann ist nicht das oberste Preissegment gemeint. Armut ist lokal, aber Reichtum bedeutet die Qual der Wahl. Auf einen Käufermarkt müssen die Immobilienanbieter um die Wohnungssuchenden konkurrieren. Marketing wird im Gerling-Quartier groß geschrieben.

Wenn von steigenden Mieten und Wohnungsnot die Rede ist, dann ist nicht das oberste Preissegment gemeint. Armut ist lokal, aber Reichtum bedeutet die Qual der Wahl. Auf einen Käufermarkt müssen die Immobilienanbieter um die Wohnungssuchenden konkurrieren. Marketing wird im Gerling-Quartier groß geschrieben.  Wenn Mensch soviel Geld in die Hand nimmt (um sich ein Townhouse, Penthouse, Maisonette oder eine Stadtvilla zu kaufen), will er sich nicht wie ein Gefangener fühlen. Immerhin zieht er ja gerade wegen den vielfältigen urbanen Attraktionen und zahlreichen Konsummöglichkeiten in die Innenstadt. Dabei möchte er einen hohen Sicherheitsstandart und ruhige Erholungsmöglichkeiten im Grünen. In Makler-Sprache hört sich das so an: „Man lebt mitten im Grünen, verbunden mit den Annehmlichkeiten der Großstadt. Die hochwertige Gesamtausstattung und ein umfangreiches Service- und Sicherheitskonzept vermitteln den neuen Eigentümern ein entspanntes Wohngefühl in exklusiver Umgebung im Herzen von Köln.“ Superreiche in Deutschland haben es nicht nötig sich von der Welt mit Mauern und Stacheldraht auszusperren. Sie holen ihre Dosis der Welt in den goldenen Käfig, als sozial-konforme Menschenkulisse, welche dem Quartier den Anschein von Lebendigkeit gibt, ohne jedoch zu stören. Somit bleiben die Grünanlagen dem Pöbel vorenthalten.

Wenn Mensch soviel Geld in die Hand nimmt (um sich ein Townhouse, Penthouse, Maisonette oder eine Stadtvilla zu kaufen), will er sich nicht wie ein Gefangener fühlen. Immerhin zieht er ja gerade wegen den vielfältigen urbanen Attraktionen und zahlreichen Konsummöglichkeiten in die Innenstadt. Dabei möchte er einen hohen Sicherheitsstandart und ruhige Erholungsmöglichkeiten im Grünen. In Makler-Sprache hört sich das so an: „Man lebt mitten im Grünen, verbunden mit den Annehmlichkeiten der Großstadt. Die hochwertige Gesamtausstattung und ein umfangreiches Service- und Sicherheitskonzept vermitteln den neuen Eigentümern ein entspanntes Wohngefühl in exklusiver Umgebung im Herzen von Köln.“ Superreiche in Deutschland haben es nicht nötig sich von der Welt mit Mauern und Stacheldraht auszusperren. Sie holen ihre Dosis der Welt in den goldenen Käfig, als sozial-konforme Menschenkulisse, welche dem Quartier den Anschein von Lebendigkeit gibt, ohne jedoch zu stören. Somit bleiben die Grünanlagen dem Pöbel vorenthalten.

Aber auch die Architektur kann eine Marketingstrategie sein. Besonders wenn sie von einem prominenten Architekten geschaffen wurde. Das „Arthron – Home by Herz“ ist eine Anspielung auf den Architekten Manuel Herz. Dieser wurde durch sein Gebäude legal/illegal bekannt, welches bewusst gegen die Abstandsflächenregelungen verstieß, um durch eine spektakuläre Architektur höhere Verkaufspreise zu erzielen. 8) Als „Kunstwerk“ eines namenhaften Architekten, können jetzt auch die 18 Eigentumswohnungen im Arthron (Bayenthal) vermarktet werden.

Aber auch die Architektur kann eine Marketingstrategie sein. Besonders wenn sie von einem prominenten Architekten geschaffen wurde. Das „Arthron – Home by Herz“ ist eine Anspielung auf den Architekten Manuel Herz. Dieser wurde durch sein Gebäude legal/illegal bekannt, welches bewusst gegen die Abstandsflächenregelungen verstieß, um durch eine spektakuläre Architektur höhere Verkaufspreise zu erzielen. 8) Als „Kunstwerk“ eines namenhaften Architekten, können jetzt auch die 18 Eigentumswohnungen im Arthron (Bayenthal) vermarktet werden.